经济技术开发区(以下简称“经开区”)作为各省市经济的增长点,对各省市的经济发展有着举足轻重的作用。但部分经开区也存在产业能级不高,发展活力不足,体制机制不顺等问题,经开区急需通过市场化体制机制改革来提升经开区专业化、市场化运营水平。

本文结合相关政策和案例,通过管理体制、人事机制以及激励机制改革三步走的方式来破解经开区体制机制的两大难题。

经开区发展了40多年,已经经历了起步发展、稳定扩张、快速提升等发展阶段,大多数经开区发展进入了转型升级阶段,面临着管理体制机制改革的要求。

部分经开区管理体制机制改革步伐较大,改革较为彻底,对经开区发展起到较大的促进作用;而仍有较多经开区改革并不顺利,归其原因在于改革的方式不彻底,只改皮毛不改根本;改革内容不聚焦,没有触及经开区的发展的痛点和难点。

1984年,中共中央、国务院在14个沿海城市建立了第一批国家级经济技术开发区,至今经开区已有41年的发展历程。

至2024年数据统计,目前全国共有2500多家各级各类开发区,遍布31个省(自治区、直辖市),其中国家级经济开发区有200多家。各省市经开区在产业集聚、科技创新等方面发挥了窗口、示范、辐射和带动作用,已成为中国经济最有活力、最具潜力的经济增长点。

2017年,国办印发《关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》针对国家级经开区、开发区、高新区改革创新做出一系列指示,在产业发展、科技创新、对外开放、体制机制等方面提出明确要求。

2023年,中办、国办印发《关于深化开发区管理制度改革推动开发区高质量发展的意见》,意见提出要推进开发区产业转型升级、科技自立自强,绿色低碳转型,协调平衡发展、扩大对外开放;也对开发区管理机构和管理机制的改革方向提出了指导性意见,即要精简职能,剥离社会事务,推动岗位管理、绩效薪酬等机制改革,推动“小管委会+大公司”的管理模式等。

经开区体制机制改革已俨然成为“大势所趋”,市场化体制机制改革是经开区改革的必然方向,并以此推动经开区市场化建设运营工作,进而推动经开区创新高质量发展。

近几年,经开区走入了一个改革的高潮。在内部进行机制改革成为经开区改革的主要内容,改革过程中却发现困难重重。这些困境可以概括为两大困难:

一是经开区管理机构内部职能问题,行使了政府的职能,却要市场化运作,本身存在冲突;

二是经开区人员身份问题多元,难以通过市场化激励机制去激励和约束全部人员

在经开区成立初期,管委会作为政府的派出机关,代表政府开展经开区管理工作,在一定时期内有效地促进了经开区经济发展。

管委会作为经开区的主要管理机构的管理机制虽然较为常见,却存在社会管理事务和市场化职责并举的情况,在一定程度上导致管委会机构臃肿,管理职责广泛,管理效率不高。

同时管委会内部突发性、临时性任务多,人员分工杂乱权责不对等;在工作方式上还需按照政府工作流程和规则进行管理,在工作效率、工作思维等方面与市场化管理存在不适应情况,进一步影响了经开区运作和管理效率。

经开区管理机构人才队伍存在多元身份问题,既包括行政编(公务员身份),又包括事业编,还包括一些市场化聘用的人员如政府雇员、外包外派人员。

行政编事业编人员均有各自的人事管理规定,需要严格遵守,不宜变动;另外由于身份的差异,各类人员在薪酬待遇方面存在的较大的差异,还存在着身份优越和认同的问题。如何协调不同身份人员的管理方式、薪酬差距以维持体系平衡也成为经开区人员管理的一个难题。

另外,部分经开区管理机人才队伍结构欠佳,人员数量、活力不足;干部管理相对封闭,交流渠道不畅,现有队伍老化严重;在岗人员得不到有效激励,工作积极性不高、人心不稳、人浮于事倾向严重都是亟待解决的人事问题。

一、精简瘦身

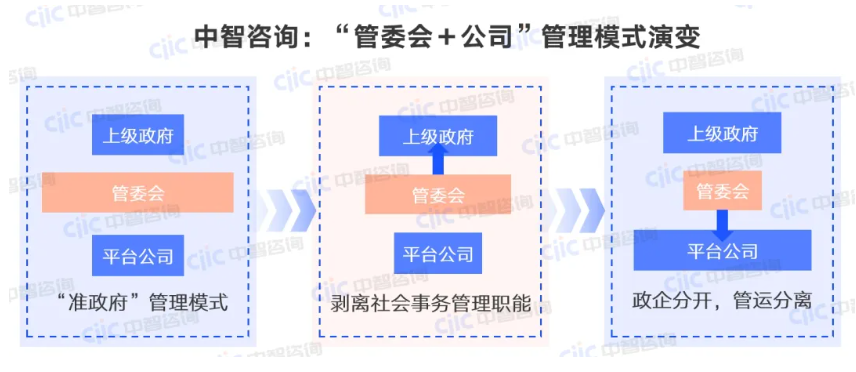

推动“管委会+公司”管理体制优化

对管委会职能进行分类,并进行职能分离,“政府的归政府,市场的归市场”,“政企分开、管办分离”。

大多数管委会承担了应急管理、自然资源、城市管理、社会保障、征地拆迁等行政管理职能,在一定程度上导致了经开区的管委会成为了小政府。

把社会职能管理事务移交给上级或者同级政府,让经开区管委会轻装上阵,集中精力抓好发展规划、科技创新、经济管理等职能,能够进一步激发经开区的发展活力,促进经开区更高质量发展。

将能够市场化运行的职能如开发建设、招商引资、资本运营等交由市场主体平台公司承担,使管委会仅履行机关事务、政策研究、产业发展、科技创新等统筹规划协调类职能,自此“管委会+公司”管理模式逐步形成。

案例

二、身份变革

推动管委会内部岗位市场化管理

“身份”是开发区改革创新过程中最为敏感、最为关心的话题。从各地开发区改革结果看,对于身份问题大致有两种思路:封存身份和取消身份。

1

封存身份又包括“双轨运行”和“单轨运行”两类:

“双轨运行”是指在不影响原档案身份、原编制、原职级等前提下,实行档案职务与聘任岗位分离、档案工资与实际薪酬分离、干部人事档案管理与合同聘用管理分离。

“单轨运行”是“取消身份”的过渡方式,在经开区聘任期间,原机关事业身份的职级、工资等不再变动,按经开区聘任职务兑现待遇。

1

“取消身份”是改革中最激烈方式,是对传统“身份观念”的极大冲击,但却是最符合改革创新终极方式。当管委会仍兼具政府行政管理职能时,“取消身份”将会是难题,但当管委会将行政审批和社会事务管理职能剥离,上级政府将严格控制经开区管委会内部行政编人员的数量,人员身份问题将会不存在障碍。

在人员身份问题解决后,经开区管委会在内部可推行岗位管理,并构建市场化的选人用人机制。经开区管委会应根据开发区发展规划及管委会的职能合理确定岗位设置和人员数量,并通过岗位三定+市场化选聘的方式进一步推动经开区管委会内部人事制度的市场化改革。

经开区管委会的岗位设置应坚持以事设岗为原则,基于部门职责进行向下有效分解,部门所有职责应有相对应的岗位进行承接,且各岗位职责清晰明确。同时,在定岗定责的基础上对岗位的人数进行合理规划。

在岗位三定的基础上,经开区管委会建立并完善岗位任职资格标准,通过综合测评、双向选择等方式建立“竞聘上岗、优胜劣汰”的选人机制。

案例

三、按绩取酬

推动管委会市场化激励机制建立健全

激励机制改革是是推动经开区高质量发展不可或缺的步骤,通过强化效益导向,充分发挥绩效薪酬的激励作用,加快建立专业化、市场化、规范化的运行体制机制,有利于激发经开区管委会的活力动力,推动经开区加快转型升级发展。

以推动经开区高质量发展为总体目标,发挥绩效薪酬的激励导向作用

建立绩效薪酬与绩效考核联动机制,推动经开区薪酬总额和薪酬水平与经开区整体招商引资、产业发展、创新发展等成效紧密挂钩,实现动态调整,能增能减。

实行“以岗定薪、依考论绩、按绩取酬”,充分调动人员积极性

在经开区管委会内部,完善经开区管委会内部岗位设置和绩效考核机制,依据经开区内部岗位设置和绩效考核方案,落实绩效激励。

通过差异化考核,合理拉开待遇差距,充分发挥绩效考核指挥棒作用,调动经开区管委会工作人员积极性,从而促进经开区管委会整体工作目标的达成。

案例

经开区高质量发展离不开管理创新,需要通过市场化体制机制改革来提升经开区市场化建设运营的水平,推动经开区转型升级,提升经开区发展的质量和效益。

线上咨询

电话咨询

4008-200-397

沪公网安备 31010402008655号

沪公网安备 31010402008655号