“人事有代谢,往来成古今”。干部队伍新老交接与更新迭代是一个持续不断的历史过程。在党和国家事业继往开来,传承发展的过程中,需要一代又一代的年轻干部接好班,不断为党和国家的事业接续奋斗。

国有企业作为推动国民经济发展的“中坚力量”,培养造就一支优秀年轻干部队伍,确保基业长青,必然是未来的重大战略任务之一。但目前来看,一些企业在年轻干部发现、培养、提拔、使用等方面还面临一些棘手难题。如何通过破解这些难题,推进年轻干部更好更快成长,希望本文能够为企业和相关人才工作者带来一些启发和思考。

一、国家对于培养选拔年轻干部的导向

(一)党和国家的事业为什么需要年轻干部?

习总书记指出,年轻干部的培养选拔之所以重要,就在于“实现中华民族伟大复兴,坚持和发展中国特色社会主义,关键在党,关键在人,归根到底在于培养造就一代又一代可靠接班人”。党和国家事业的繁荣发展不是靠一蹴而就,而是需要一代代的新生力量不断接续奋斗。新时代有新使命新任务,也面对新矛盾新挑战,推进伟大事业持续向前就需要确保“后继有人”的“百年大计”。

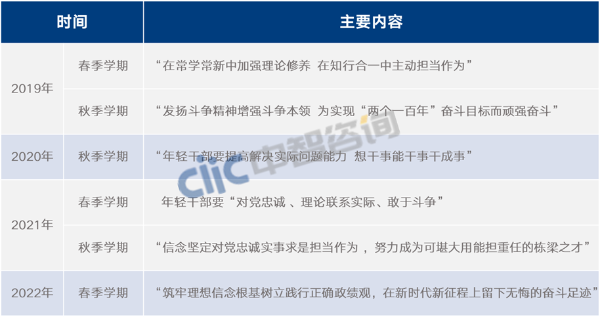

(二)党和国家的事业需要什么样的年轻干部?

除好干部标准之外,习总书记更是在多个重要场合对优秀年轻干部提出了更具体的要求。特别是六次在中青班开班式上亲授“开学第一课”,从理想信念、能力、本领等不同层面为年轻干部规划成长路径,也为加强新时代年轻干部队伍建设指明方向,这些都应当成为国有企业优秀年轻干部队伍建设的重要遵循。

贯彻落实习近平总书记重要讲话精神,需要国有企业充分认识到培养选拔年轻干部的重要性和紧迫性,不断提高年轻干部培养选拔质量,推动年轻干部队伍素质更好、数量更足、结构更优。

但基于过往咨询经验,我们发现一些企业在年轻干部选拔培养上仍存在一些问题与难点,成为了提升年轻干部队伍质量的“绊脚石”。

二、年轻干部队伍建设“四大”难题

(一)人才库建设成效不佳, 年轻干部“发现难”

年轻干部培养,发现储备是基础。然而国有企业庞大的管理体量、众多的干部基数使得发现年轻干部成为一项耗时费力的工程。因此,不少企业纷纷设立年轻干部人才库,以期可以实现年轻干部常态化储备,并进行统一培养。

但在年轻干部人才库实际建设中,企业对于以何种标准建立人才库、建立多大规模的人才库却缺乏充分考量,常常用年龄、学历等“硬杠杠”对入库人选“一刀切”,导致部分优秀干部苦于绝对量化的限制红线而被拒之“库”外。还有一些企业局限于“层级管理”的导向,仅关注本级人才的储备,使得基层干部没有被纳入集团视野的有效渠道,错失了培养发展的机会。

(二)培养效果不尽人意,年轻干部“提升难”

在企业有了一定的储备基础后,会针对“好苗子”开展相应的培养计划。但有些企业却发现培养效果不尽人意,在经过长时间的培养后,年轻干部仍存在能力缺项。例如,有的干部单一岗位轮岗时间过长,能力素质单一;而有的干部却被频繁的调动岗位,实际上未得到充分地历练。最终,年轻干部的能力依旧在原地踏步。

究其背后原因,是有些企业的培养仍是零散状态,未建立起系统化的培养体系。在上级单位抓得紧时,赶紧组织大规模统一培训,或恰好有岗位空缺时临时动一动年轻干部位置,这样就算完成了培养计划。但这种临时性的培养缺乏对年轻干部群体职业生涯特征、发展需求、能力短板等方面的考量,长此以往,那些需要在基层“ 蹲苗”的干部依旧历练不深,而那些需要夯实专业理论基础的干部却被频繁调动。

(三)标准不明确,年轻干部“提拔难”

也有企业在年轻干部提拔上面临着不知道该选谁的困难。在岗位空缺,而候选的年轻干部却有好几位时,往往不能确定谁是最合适的人选,最终只能“临近提拔,现定标准”。而如此仓促的决定会导致被提拔的年轻干部与实际要求匹配度不高,出现“水土不服”。

目前来看,虽然多数企业能够遵循“重基层、重实干”的导向,重点提拔有基层工作经历、重大项目实践经验的年轻干部,但是对具体的基层工作年限、岗位历练数量等却没有明确的标准,导致有些干部或因蹲苗不实就被勉强提拔,或因“平衡照顾,论资排辈”的思想无法被及时提拔。

(四)理念不统一,年轻干部“使用难”

此外,也有一些企业在年轻干部的统一调配使用上常陷入“推进不力”的困境。他们表示,成员单位认为干部的调动会影响企业自身的业务运转,不愿意主动对外输出“好苗子”。更有甚者,把干部的双向调动当成“等价交换”,拒绝与困难企业进行年轻干部双向交流。

这是因为,部分企业仍存有干部“私有化”的思想,还未形成集团干部统一调配使用的理念,因而在面对集团总部的干部调动安排时,常常显示出消极的态度,导致集团很难推动年轻干部的统一调配使用工作,年轻干部也会被局限在小圈子里,失去了开阔视野的机会。

三、难题该如何破解?

围绕年轻干部队伍建设难题,我们基于过往项目实践和课题研究经验,从“优化建库-体系培养-精细选拔-统一导向”四个方面总结归纳出一份“破题”指南,希望可以为相关企业和工作者提供借鉴。

(一)优化年轻干部人才库建设,充分发现“好苗子”

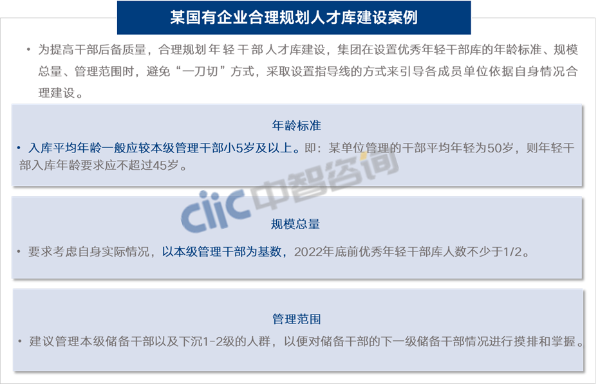

策略1:用设置指导线的方式取代“一刀切”,引导企业结合班子职数、平均年龄水平等自身实际情况合理规划干部后备的规模和年龄条件,避免因固化的条件红线错失“好苗子”。

策略2:引导有管理基础的企业适当扩大干部储备库的管理范围,在对本级干部储备进行管理的同时,可下跨两级,对于储备人才的下一级储备进行掌握,避免“好苗子”埋没在基层业务单元,而错失发展的最佳发展时期。

(二)系统规划培养体系,有效提升年轻干部能力

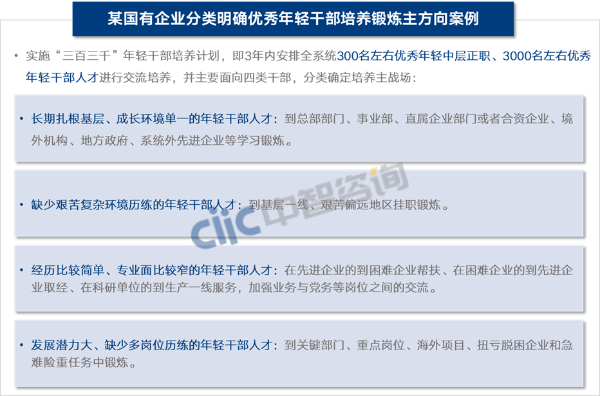

策略1:分类施策,加强体系化培养。通过研究不同年轻干部群体职业生涯特征,总结不同阶段的人才发展诉求,明确培养目标,遵循“缺什么补什么”的原则精准施策,促进年轻干部科学成长。

策略2:明确关键经历,建立培养主战场。企业可根据行业趋势、业务特点,以关键岗位、关键项目、实践项目等为主体建立关键经历模型,并将关键经历模型与培养计划相结合,指导干部培养过程中的经验拓展,使年轻干部真正补足关键经历、关键能力。

(三)精细化选拔标准,真正提拔有能力有实干的年轻干部

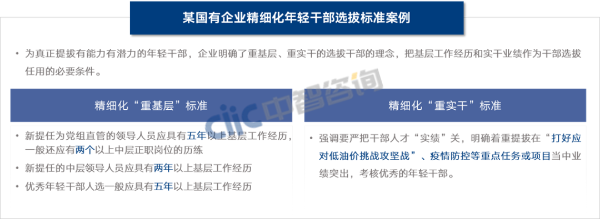

策略1:精细化“重基层”选拔标准。企业可集合干部实际成长情况,合理明确基层经历所涉及的岗位、具体年限,以避免基层经历不足时“拔苗助长”,也避免基层经历过长耽误成长。

策略2:精细化“重实干”选拔标准。系统梳理企业近年来的重大项目目录,特别是对于科研攻关、处僵治困等重点关注项目要明确细化具体认定标准,避免提拔年轻干部时模糊不清,不知该提拔谁。

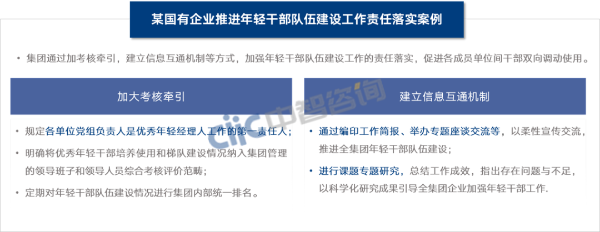

(四)紧抓工作落地,统一全集团使用导向

策略1:加大考核牵引,刚性管理年轻干部队伍建设工作。合理运用考核手段,加强责任落实,将年轻干部对外输出数量、年轻干部队伍建设进度等指标纳入班子考核,并定期进行集团内排名,提高企业对于年轻干部队伍建设的重视,也为集团统一调动任用年轻干部奠定基础。

策略2:建立信息互通机制,柔性引导年轻干部队伍建设工作。推进信息互通机制建设,通过编印工作简报、进行专题研究等方式,通报集团与各企业最新工作动态,分享和推广好做法好经验,上下联动,柔性引导企业打破干部调动壁垒,促进各企业共同推进年轻干部调配使用工作。

四、结 语

“十年之计,莫如树木;终身之计,莫如树人。”年轻干部队伍建设工作是一项长期、系统而又复杂的工程,也是关系党的事业后继有人和国家长治久安的重大战略任务。这就需要企业不断审视自身工作上存在的问题,不断克服,不断寻求新的突破,持续深入推进年轻干部队伍建设工作。