本篇是“三项制度改革”系列推文的回顾篇第二篇,首篇带您回溯了近十年的政策演进脉络,本篇立足改革深水区新语境,将从“外部因素牵引”与“内部动力再造”两个维度解析国企破解“三能机制”梗阻的突围路径。

背景新

全球竞合、机制升维与内生变革驱动国企新发展

国际环境剧变,全球化重构倒逼国企转型升级。新时代背景下企业三重压力交织:

全球产业链重构。全球产业链深度重构叠加人工智能、量子科技等硬核领域竞争,倒逼国企向高附加值环节攀升;

国际贸易规则变化。国际贸易规则变动(如3C认证壁垒)推高市场切换成本,驱动企业加速产品标准通用化与品牌国际化;

全球人才竞争加剧。跨国人才争夺白热化倒逼人事制度改革,完善市场化选聘、战略科学家“薪酬包”及核心技术团队股权激励等机制来应对人才虹吸效应。

国企改革进入深水区,机制适配性亟待突破。新一轮国企改革面临三大深层次问题:

与国企改革发展导向脱节问题。如:传统考核机制难以匹配战略性新兴产业的长周期特性要求。新能源汽车等战新产业技术攻关周期长,但短期化考核仍占主流。

市场化机制与国资监管的平衡难题。职业经理人制度推进中,薪酬市场化与国资监管合规性存在冲突,需在激励创新与防止国有资产流失间寻找平衡。

穿透式监管与动态调整机制缺失问题。构建智能化穿透式监管系统是改革新要求,但部分企业仍存在“监管盲区”,多数企业尚未实现全流程闭环管理。

发展进入新阶段,传统机制制约竞争力提升。国有企业自身发展正从“规模扩张”转向“全球竞争力锻造与原创技术策源地突围”的质变攻坚,亟待破解“大而不强、全而不优”的瓶颈。

人才结构僵化与创新能力不匹配产业升级要求。国企长期存在“三多三少”问题(传统产业人才多,数字化、智能化人才少;行政化配置人才多,市场化选用人才少),部分企业研发投入与市场脱节,导致部分攻关项目因脱离产业需求被终止。

激励机制滞后与市场化不足影响全球化竞争力。薪酬分配仍存在“重资历轻贡献”倾向,核心岗位薪酬与市场脱节。部分企业一线工程师技术人员年薪可达管理层3倍,但多数国企仍难以拉开差距,导致技术骨干流失。

目标新

锚定世界一流、技术突围与战新跃迁新目标赋能国企新变化

迈向2025,国企三项制度改革锚定新目标:实现“三能”机制更加科学到位,推动中国特色现代企业制度更加成熟定型。

面对建设世界一流企业、突破“卡脖子”技术、培育战新产业三大攻坚任务,改革刀刃向内正从“机制适配”迈向“战略赋能”,需重塑国企全球产业话语权。

新目标一:建设世界一流要求国有企业实现“三个重塑”

治理重塑:建设世界一流企业需以治理现代化破局。迭代中国特色现代企业制度,推动党组织“把方向”与董事会“定战略”穿透融合,构建权责法定、运转高效的治理机制,治理从“合规管控”升维为“战略赋能”。

机制重塑:以刚性考核与动态调整优化资源配置效率。刚性考核全覆盖,经理层任期制契约化签约率100%,落实“双70%”退出红线(业绩/排名后70%淘汰);组织架构敏捷化改革压减冗余机构,动态调整机制加速资源向战新产业倾斜。

价值重塑:以战略使命评价与差异化激励激活内生动力。从“规模扩张”转向“功能价值”,建立战略使命评价体系,锚定能源安全、产业链稳定等核心功能;深化“薪效联动”:向关键核心岗薪酬溢价、推广股权激励,以差异化激励激活创新动能。

新目标二:加快科技创新要求国有企业发力“三个匹配”

治理机制匹配:从“行政管控”向“创新赋能”。优化科研项目决策机制,成立科技委员会赋予科研团队立项自主权;试点“战略亏损豁免+尽职免责清单”,允许5年内研发投入不设收益考核,破除“不敢创新”桎梏;

科研机制匹配:从“孤军奋战”向“强强联合”。设立专项科研基金,打造产学研用联合体,实现关键技术联合攻关效率提升;

激励机制匹配:从“平均分配”到“价值共创”。构建“风险共担-收益共享”激励链。试点骨干员工“岗位分红+项目跟投”,推行科技成果转化收益“三七分成”,激励技术骨干。

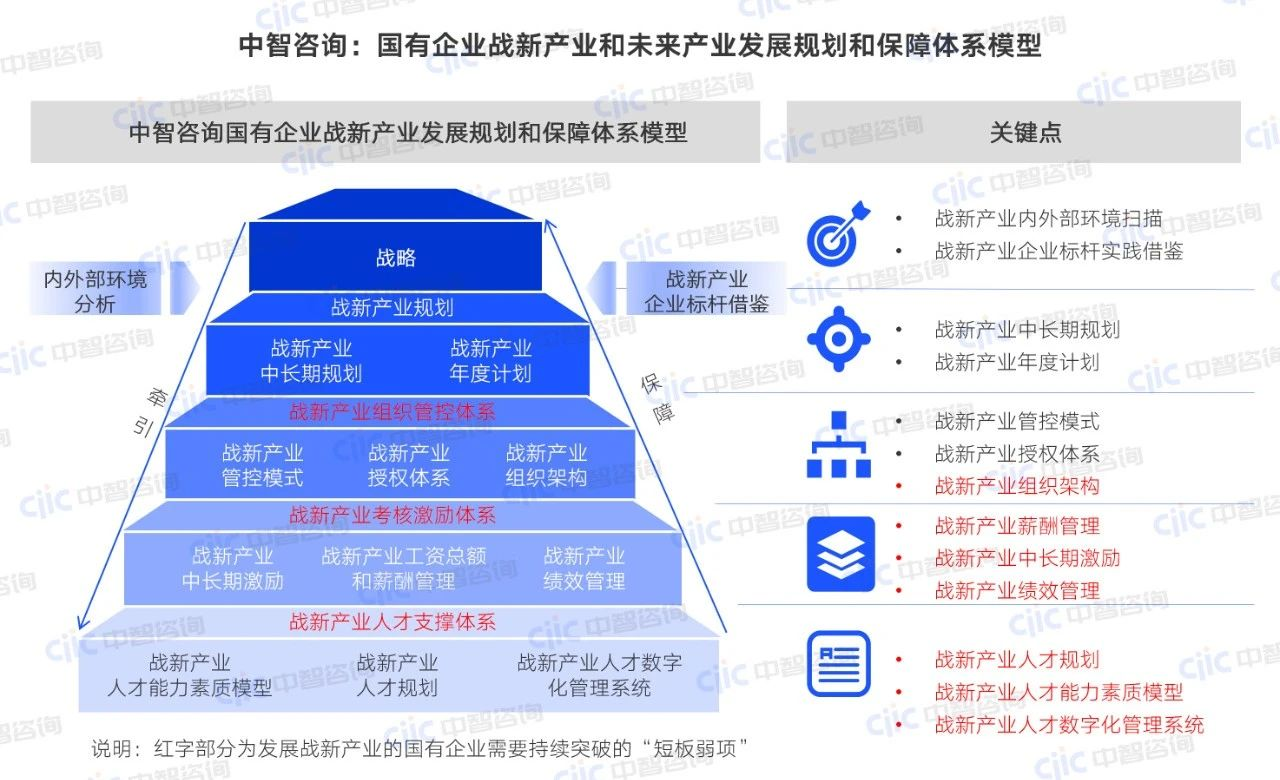

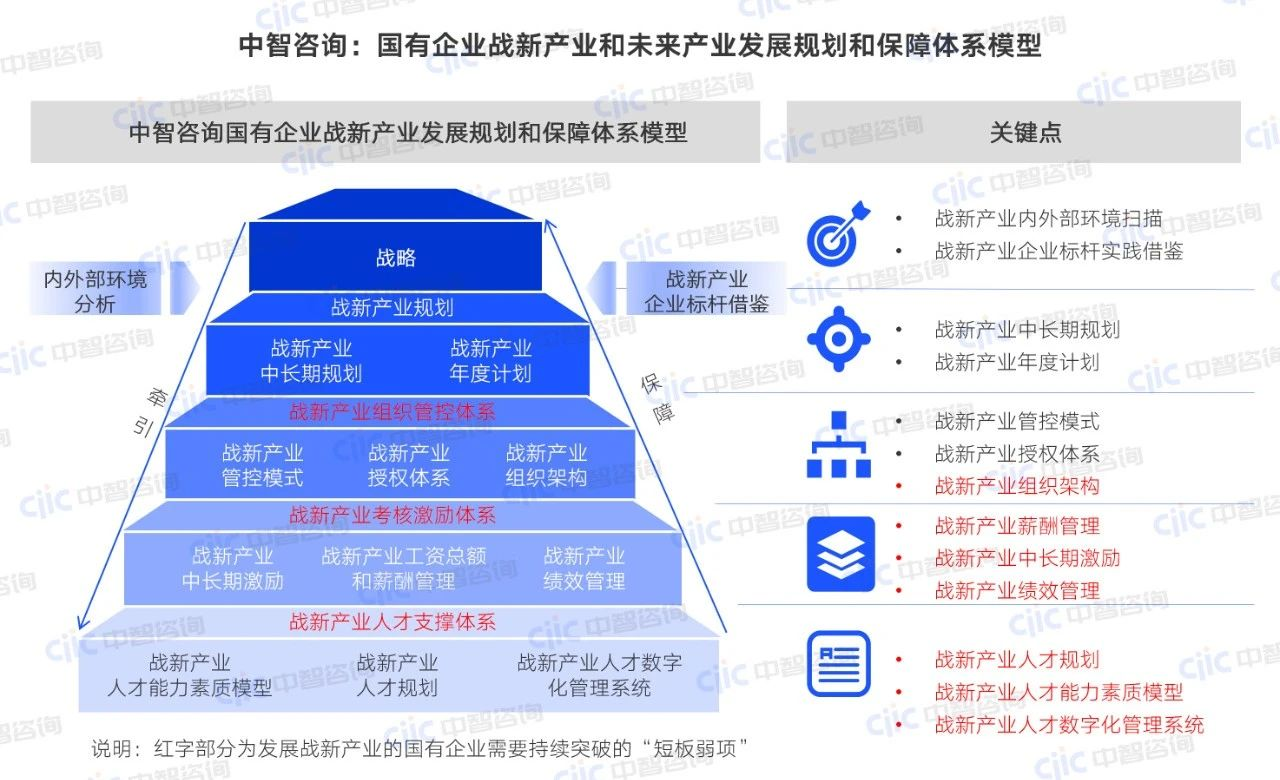

新目标三:发展战新产业要求国有企业突破“短板弱项”

优化人才结构布局战新产业:从“通用型”转向“高精尖”。发展战新产业要求国有企业以三项制度改革为核心,通过市场化人才选用机制重塑人才结构,强化人才支撑。

创新考核机制发力战新产业:从“短期化”转向“长周期差异化”。针对战新产业研发周期长、风险高的特点,采用差异化的考核方式,延长考核周期并实施专项考核,完善研发投入视同利润加回的相关考核要求,避免过度关注短期效益,而忽视长期投入的重要性。

资源配置动态化升级战新产业:从“分散低效”转向“敏捷聚焦”。通过并购重组、主业聚焦优化资源投向,提升战新产业竞争力。通过契约化管理绑定创新责任,建立动态退出机制,按照市场化的方式对未达标的业务团队实施降薪或重组,腾挪资源支持新赛道。

![]()

![]()

![]()

一是市场化机制迭代。国有企业市场化机制逐步建立,且不断更新迭代,“能上能下、能进能出、能增能减”的“三能机制”经历了“从无到有、从有到优”的转变,制度体系不断优化。

二是活力效率跃迁。通过打破传统体制束缚,推动国企转型,国有企业全员劳动生产率逐渐增加,经济效益显著增长,创新与战新产业布局加速,企业创新能力得到显著提升。

一是改革进展不平衡呈现“冰火两重天”格局。东部沿海国企借助混改东风率先建立现代职业经理人制度,而中西部传统重工业国企仍困于“行政化选人+薪酬普涨”路径依赖,跨区域、跨行业的改革进度相差较远。

二是实效不显著暴露出“有形无神”困境。部分“两非”剥离企业仍存在“换牌子不换机制”现象,任期制契约化考核中“重财务指标轻创新效能”问题导致改革红利衰减。

三是“三能”机制市场化差距深嵌体制基因。管理人员“能下”通道因职级薪酬捆绑未能全部打通,科技人才“能进能出”受编制限制导致市场化选聘比例还不高,而“能增能减”在实操中演变为“绩效奖金普调”的温和改良。

一是推行契约化管理是构建新型经营责任制的重要载体。推行任期制和契约化管理,通过契约明确经理层成员与企业责、权、利关系,充分调动管理人员积极性和创造性;将契约化管理向各级管理人员延伸、构建全员经营责任制,对推动企业经营发展意义重大。

二是市场化选人用人是构建新型经营责任制的必然选择。员工队伍是推动企业经营管理、改革发展的主力军,畅通优胜劣汰的市场化选人用人通道,是培育高素质员工队伍、构建新型经营责任制、推进企业高质量发展的客观需要。

三是用好用活考核指挥棒是构建新型经营责任制的有效举措,细化量化经营考核指标,能更有针对性地督导工作,才能保障考核激励的公平公正;强制分布等级比例、考核结果刚性运用,规避“人情”影响,才能保障考核激励的有效性,切实发挥新型经营责任制的激励作用。

![]()

![]()

![]()

国企从计划经济转向现代企业制度的每一步跨越,都与三项制度改革同频共振:

历史证明,三项制度既是国企摆脱体制沉疴的“手术刀”,更是激活人力资本价值、适配高质量发展需求的“永动机”,改与不改的纵深,始终定义着国企改革的时代表达。

三项制度改革需与国企改革深度耦合,通过机制迭代、技术赋能、战略贯通三重升级,实现从“局部优化”到“全局引领”的跨越,最终支撑国家战略落地。

一是从“形似”到“神至”,避免“为改而改”。例如契约化管理需建立“考核-兑现-退出”闭环,避免“签合同不考核”。例如,某能源集团将高管薪酬的70%与碳减排、新能源装机量等指标挂钩,若未达标则薪酬递延支付或强制退出,推动契约从“形式文本”转化为“行动纲领”。

二是技术赋能的“改革杠杆效应”。数字技术为三改提供“精准施策”能力。例如用AI算法量化研发人员贡献值,某科技型国企通过“代码贡献度+专利转化率”双维度考核,将核心研发人员薪酬与项目商业化收益强挂钩,推动国产替代技术落地周期缩短40%。

三是从“国企改革”到“国家战略”。三改需与产业链创新链融合,例如在集成电路、高端装备等领域推行“超额利润分享+跟投机制”,某新材料国企将核心团队薪酬的50%与国产替代产品市占率挂钩,若市占率突破30%则解锁超额奖励,倒逼技术迭代。

沪公网安备 31010402008655号

沪公网安备 31010402008655号